不同类型的企业在创新药产业链上扮演什么角色?

2025年,中国创新药出海交易呈现爆发式增长,1-7月License-out交易总金额近800亿美元,多个项目创下首付款纪录,反映出中国创新药企全球化商业能力的提升。

与此同时,恒生创新药ETF(159316,联接A/C:024328/024329)跟踪的恒生港股通创新药指数修订近日正式生效,明确剔除医药外包公司,聚焦创新药企,能够更好地反映本轮中国创新药产业趋势。

创新药产业链是一个高度专业化分工的价值网络,不同类型的企业基于自身资源禀赋和能力积累,选择差异化的价值获取路径。那么,创新药企和医药外包公司在创新药产业链中扮演的是什么角色?恒生港股通创新药指数剔除医药外包企业后,又有怎样的变化?

指数“提纯”:聚焦创新药企

由于本轮创新药行情的重要驱动因素之一,恰恰来自创新药企自主专利批量出海交易实现的收益,医药外包企业并不是其中的主要受益方。因此,在中国创新药资产价值重估带动行情迅猛发展之下,不少投资者都在寻找更加纯粹、能够聚焦创新药企业的指数工具,便捷布局细分赛道。

恒生港股通创新药指数日前宣布修订编制方案,明确剔医药外包公司,相关修订于8月11日实施生效,恒生港股通创新药指数也成为目前ETF跟踪的指数中首批“纯度”达100%的创新药指数,完全聚焦以对外专利授权为主要商业模式的创新药企业,从而更好反映本轮创新药产业发展趋势。

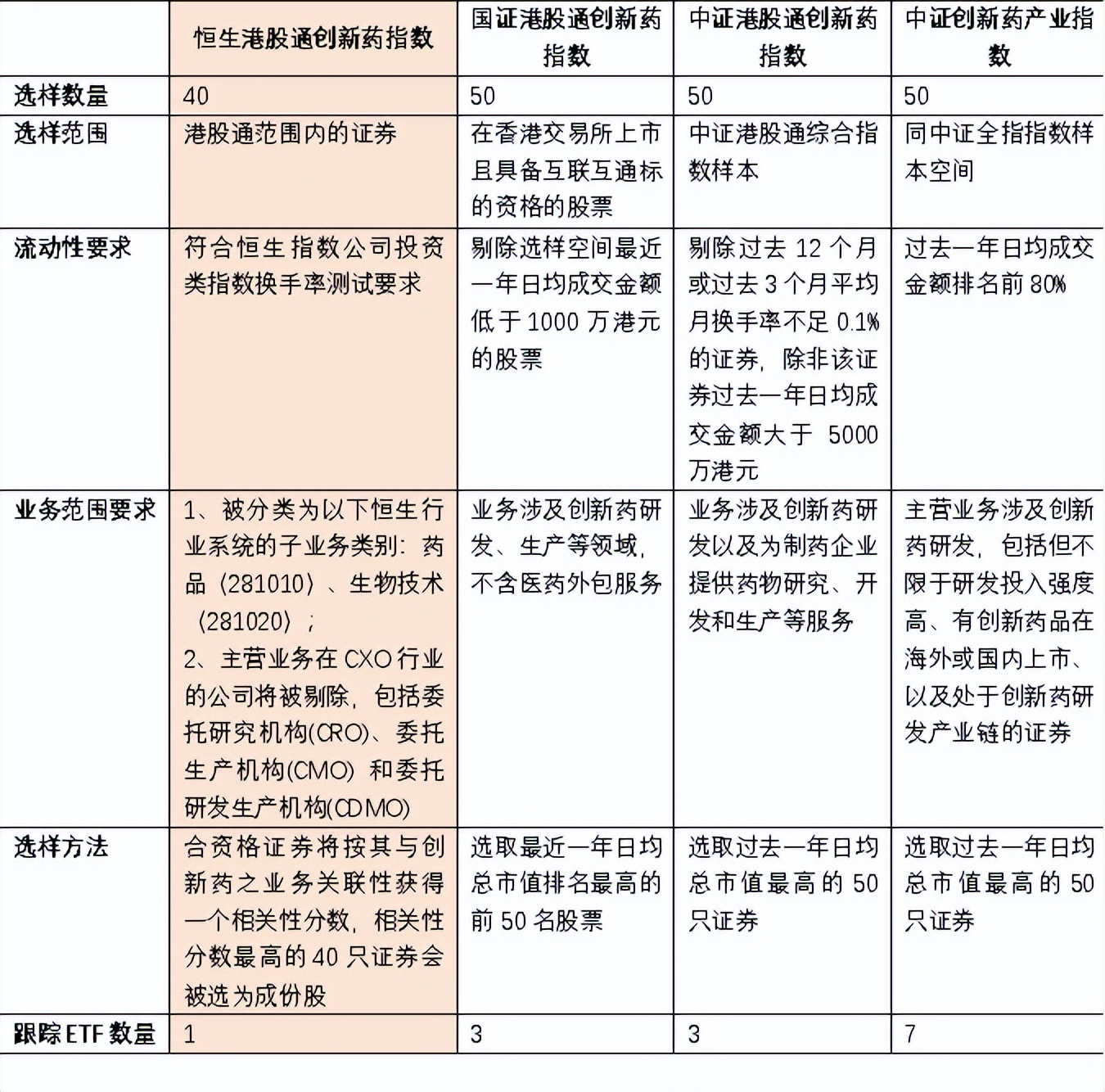

表:不同创新药指数的编制规则

资料来源:恒生指数公司、国证指数公司、中证指数公司。数据统计截至2025年8月12日。

这种“纯度”的提升,也给指数带来了更好的历史业绩表现。根据剔除医药外包企业后的指数成份股进行回测,2023年指数发布日以来、2024年、2025年初至今,指数业绩表现均更好,且具有更高的夏普比率。

按修订后方案测算的指数历史业绩

数据来源:Wind,数据截至2025年7月31日,其中修订后方案为按照样本池进行模拟测算得到的结果,指数修订不对历史点位进行覆盖

产业链全景:价值分布与核心环节

我们再来拆解一下创新药的产业链,主要可分为研发、生产和销售三大环节,这种精细分工的产业链结构形成了完整的价值创造链条,每个环节都有其独特的贡献与利润分配机制。

具体来看,研发环节作为创新药产业链的价值源泉,占据了整个产业链价值的60%-70%。这一环节以“高风险、高投入、长周期”为典型特征,一款创新药从靶点发现到最终上市平均需要10-15年时间,投入高达10-20亿美元,而成功率不足10%,但研发成功后的收益也常常是巨大的。

研发环节又可细分为基础研究、靶点发现、药物设计、临床前研究和临床试验五个阶段。其中,靶点发现和药物设计决定了药物的创新性,而临床试验则是验证药物安全性与有效性的必经之路。近年来,人工智能等新技术的引入正改变传统研发模式,如AI辅助药物发现平台可显著提高靶点识别和分子设计的效率,将临床前研究阶段从传统的4-5年缩短至1-2年。

生产环节约占产业链价值的20%-25%,是创新药从实验室走向市场的关键一步。创新药生产不同于普通药品制造,对生产工艺、质量控制和产能规模都有极高要求。生产环节包括原料药生产、制剂加工和包装等步骤,其中高壁垒原料药和高端制剂的技术门槛最高,利润空间也最大。随着连续流生产、基因编辑等先进技术的应用,创新药生产效率显著提升,生产成本得以优化。特别是在生物药领域,一次性生产技术、高表达细胞株开发等创新大幅提高了生产效率和产品质量。

销售环节虽然仅占产业链价值的10%-15%,但却是价值实现的关键。创新药的销售具有明显的专业化学术推广特征,需要建立专业的医学事务团队和营销网络。销售环节的价值主要体现在市场准入(如医保谈判、招标采购)、渠道建设和品牌塑造三个方面。随着全球化的不断深入,国际化销售能力变得愈发重要。

不同角色的创新药参与者:传统药企、生物科技公司、医药外包公司

在创新药产业链中,不同类型的企业基于自身资源禀赋和能力积累,选择了差异化的价值获取路径。

传统大型制药企业凭借其资金实力和商业化能力,逐渐从规模化生产者转型为全产业链整合者;而生物科技公司则专注于前沿技术和突破性创新,在研发环节扮演关键角色;医药外包企业(CXO)主要为前两者的工作提供项目外包服务。

具体来看,传统制药巨头通过持续加大研发投入、拓展国际化合作等形式,进行全产业链布局,并形成自身的竞争壁垒。传统药企的生产优势是其核心竞争力所在,例如成熟的药品生产质量管理规范、规模化生产能力和成本控制经验,这些优势在创新药产业化阶段尤为关键。目前,中国的传统药企正在完成从”仿制药为主”向”创新驱动”的战略转型,开始从跟随创新走向源头创新,涉足前沿技术领域。

生物科技公司通常采取”轻资产”模式运营,聚焦于特定技术平台或疾病领域,通过高风险、高回报的研发活动创造核心价值。其技术优势主要体现在创新靶点的发现与验证、药物设计的技术平台、以及临床开发的策略能力三个方面。近年来,我国生物科技公司迅速崛起,从靶点发现到获批上市的时间与海外差距已从2010年的10年缩短至2024年的3.7年。这一类型的公司通常采取”对外授权”策略实现价值变现,通过将研发成果授权给大型制药公司,获取首付款、里程碑付款及销售分成,形成”研发-授权-再研发”的良性循环。

医药外包企业则为上述这两类公司提供从药物发现到商业化生产的全流程外包服务,此类企业不直接获取创新药的核心知识产权,一般不承担新药研发风险,也不参与创新药专利研发和商业化成功后获取的专利授权收益,其核心价值在于专业化分工带来的效率提升、规模效应导致的成本降低以及经验积累形成的质量保障。

随着中国创新药从“跟随创新”迈向“全球领跑”,产业链的角色划分愈加清晰。在此背景下,修订后的恒生港股通创新药指数为投资者提供了更加精准的投资工具,让市场更高效地共享创新药产业的成长红利。

目前,恒生创新药ETF(159316,联接A/C:024328/024329)是市场上唯一跟踪恒生港股通创新药指数的产品,最新规模超12亿元,较一月前实现翻倍,或许也在一定程度上反映了投资者对这类纯粹投资工具的需求。